- 「提出したあとに気づいたけど…スティック、ちゃんと便ついてなかったかも……」

- 何もつけずに提出してバレたら怒られる?やり直し?

- 「検便なんて、年に一度あるかないか。ちゃんとできてるかなんて、自信がない…」

- 「トイレで必死に頑張ったけど、全然うまくいかなくて。どうしたらよかったの…?」

特に女性は、体調や生活リズム、においや手間など、見えないハードルがたくさんあるのではないでしょうか?

そんな中、「何もつけないで出してしまった」というミスは決して珍しいことではありません。

でも、そのままだと検査が無効になったり、再提出になる可能性も高いのです。

この記事では、そういった不安を抱えたあなたに向けて、

「何もつけずに検便を出したらどうなるのか?」という答えを最初にお伝えしつつ、

- どこが間違いだったのか

- どうすれば防げたのか

- 今からでも間に合う対処法

を、やさしく、わかりやすく、丁寧にお届けします。

「もう失敗したくない」「誰にも聞けなくて困っている」そんな方にこそ、ぜひ最後まで読んでほしい内容です。

- 検便を何もつけずに出すとどうなる?

- 検便の正しい取り方と提出手順

- 何もつけなかった場合の影響とリスク

- 排便がうまくできないときの対策とテクニック

- よくある質問とネット上のリアルな声

- 検便を正しく提出するためのまとめとチェックリスト

検便を何もつけずに出すとどうなる?

「何もつけない」とは具体的にどういう状態か

ここでいう「何もつけない」とは、スティックに便をまったく付けずに容器だけを提出してしまう状態を指します。

または、便がごく少量しか付着しておらず、検査に必要な量を満たしていないケースも含まれます。

たとえば、便を採取する際にスティックを軽く触れただけで終えてしまったり、緊張してうまく採取できなかったりする場合も該当します。

「一応少しはついているけど……」という不安もあるかもしれませんが、必要な量が確保されていない場合、検査結果が無効になることがあるため、注意が必要です。

通常の検便採取と比較して何が違うのか

通常の検便では、採便シートやトイレットペーパーなどを使用して、スティックに便をしっかりと付けるのが基本です。

便の表面を数か所なぞるようにスティックで採取することで、必要な検体量を確保できます。 検査機関では、機械が一定の量や質の検体があるかどうかを自動で判定するケースが増えています。

一方で「何もつけない状態」で提出された検体は、便の有無を確認する前に機械でエラー判定される場合があります。

つまり、検査自体が始まらないこともあるのです。

このようなミスは自分では気づきにくく、「提出したからもう大丈夫」と思っていたら、後日連絡が来て驚いてしまう、という方もいらっしゃいます。

提出方法として正しいのか?医療機関の見解

医療機関では、「何もついていない検体は無効」と判断されるのが一般的です。

特に潜血検査(大腸がん検診など)では、便の量や付着状態が結果に大きく影響します。

提出時に便が確認できない場合、再提出の連絡が来る可能性が非常に高いので、心配な場合は事前に確認することをおすすめします。

再提出には時間がかかるだけでなく、精神的な負担にもつながるため、最初からしっかりと採取することが大切です。

よくある提出ミスとその結果

検便でよくあるミスとしては、以下のようなケースが挙げられます:

- スティックを差し込んだだけで採取していない

- トイレットペーパーの上から採取して便がついていない

- スティックが乾燥していて付着が足りない

- 採便後、スティックをきちんと戻していない

- 採便後すぐに提出せず、長時間放置してしまった

こういった場合、「検査不能」と判定されて再検査となる可能性が高くなります。

貴重な時間が無駄になったり、再提出で気まずい思いをするリスクもありますので、正確な手順での採取が大切です。

検便の正しい取り方と提出手順

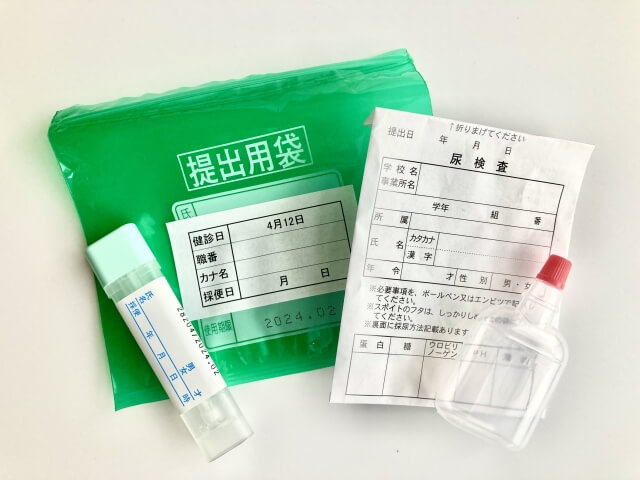

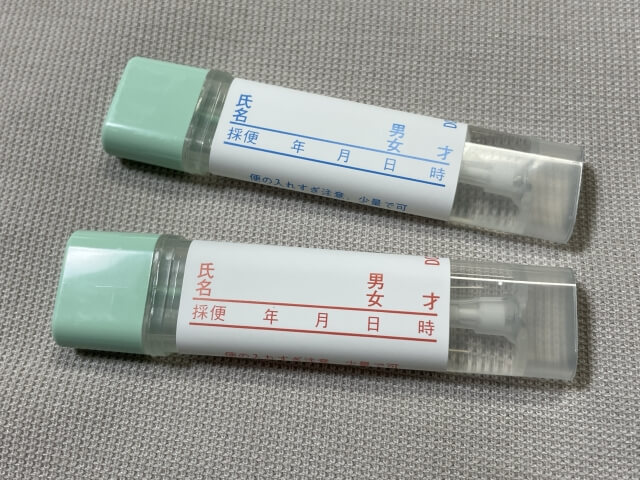

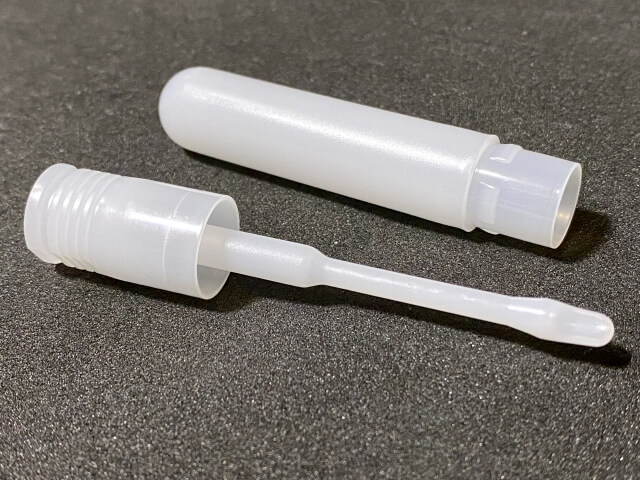

検便の基本的な採取方法(スティックの使い方)

検便キットにはスティックが付属しており、これで便を直接採取します。

便の数か所をなぞるようにして、スティックの溝にしっかり便を付けるのがポイントです。

なるべく柔らかい部分を避けて、形状が安定している部分を選ぶと扱いやすく、においも軽減できます。

採取後は、スティックを清潔に戻し、しっかりとキャップを閉めるようにしましょう。

採取時に「つけるべきもの」とは?(採便シート・トイレットペーパーなど)

便を直接便器から採取するのは難しいため、採便シートやトイレットペーパーを便器に敷いて、その上に排便するのが一般的です。

市販の採便シートは水に溶けるタイプが多く、トイレにも流せて便利です。

特に女性の方は、汚れやにおいに敏感な方も多いため、使い捨てタイプの採便グッズを活用することで心理的ハードルも下がります。

「何もつけずに出す」リスクを回避するためにも、適切な補助アイテムを活用しましょう。

使用する器具や道具の注意点(容器の保管、誤使用リスク)

容器やスティックは直射日光を避け、室温で保管することが基本です。

また、容器を逆さにしたり、フタを開けたままにすると、検体が乾燥して使えなくなるリスクもあります。

とくに夏場や暖房のきいた部屋では、すぐに便が傷んでしまうこともあるため、採取後は速やかに提出するのが理想的です。

使用前後は手洗いを徹底し、清潔な環境で採取・保管することが大切です。

手袋を使うことで、においや感触に対する抵抗も減らせますよ。

衛生面での注意点と感染症予防策

検便には少量とはいえ便が関わるため、感染症対策を意識する必要があります。

採取前後は必ず手を洗い、スティックや容器の外側が汚れた場合はアルコールなどで拭き取りましょう。

また、他の人と容器を共用しない、家族内でも個別管理を徹底するなど、周囲への配慮も大切です。

可能であれば、専用の保管ボックスやチャック付き袋に入れて持ち運ぶことで、より安心・安全に提出することができます。

何もつけなかった場合の影響とリスク

検査結果への影響(不正確・再提出になる可能性)

便がスティックに付いていない、または量が不十分な場合、検査結果が「判定不能」となることがあります。

特に、大腸がん検診や寄生虫検査などでは、正確な検体がなければ判定できません。

仮に判定ができたとしても、ごく少量しかついていない便からは十分な情報が得られず、潜在的な異常を見逃す可能性もあるのです。

これは自分の健康だけでなく、会社や学校側への提出物としても問題になるため、結果が出なければ再提出を求められる可能性が高いです。

健康診断・学校・バイトでの対応事例

会社の健康診断やアルバイトの入社時検査では、期日までに検便を提出することが義務付けられている場合があります。

「便がついていなかったから再提出になった」というケースも実際に多く、スケジュールに遅れが出たり、内定が取り消しになる事例もゼロではありません。

とくに就職活動中の方やパート・アルバイト先での初日など、信頼関係を築く前の段階でミスをしてしまうと、印象が悪くなることもあるため、注意が必要です。

しっかり採取し、万全の状態で提出することが安心につながります。

不備扱いされた場合の再提出対応

提出後に「便がついていなかった」と連絡が来た場合は、速やかに医療機関または提出先に連絡を取り、再キットを受け取って再提出する必要があります。

再提出には再度の日程調整や再採取が必要となり、精神的にも時間的にも負担が増えることになります。

さらに、体調や生活リズムの影響で便が出にくくなると、再提出もスムーズにいかないことがあります。

可能であれば、最初の提出時に余裕を持って準備することが推奨されます。

医療機関・施設が求める最低限の条件とは?

多くの医療機関では、検便には以下の条件を設けています:

- スティックに明確に便が付いていること

- 提出期限を過ぎていないこと

- 容器が適切に密閉されていること

- 異物が混入していないこと(トイレットペーパーのかけらなど)

このように、「ただ出せばいい」ではなく、決められた基準に沿った形で提出することが前提となります。

提出前にもう一度、自分の検体が基準を満たしているか確認するようにしましょう。

提出ミスを防ぐだけでなく、自分自身の健康管理にもつながる大切な一歩になります。

排便がうまくできないときの対策とテクニック

自然な排便を促す食事とタイミング(朝食の重要性など)

朝食は、腸を刺激して自然な排便を促す重要なタイミングです。

とくに、食物繊維を多く含む食品(野菜、果物、雑穀)を取り入れることで、便のかさを増やし、スムーズに出しやすくなります。

また、朝起きたらコップ1杯の水を飲むことも、腸を目覚めさせる良い習慣です。

さらに、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を朝食に加えることで、腸内環境を整える乳酸菌やビフィズス菌が補給されるため、より排便がスムーズになります。朝食のメニューを工夫して、腸にやさしい習慣を身につけましょう。

「朝食を食べる習慣がない」という方も、まずは軽くバナナやヨーグルトなどを取り入れてみましょう。

それだけでも腸の動きが活発になり、排便を促す効果が期待できます。慣れてきたら、少しずつ品数を増やしていくと良いですね。

排便を助ける運動・生活習慣のコツ(便意を逃さない方法)

便意を感じたらすぐにトイレに行くことが、とても大切です。

忙しさから我慢してしまうと、便意が弱くなり、便秘を引き起こしてしまいます。朝の時間にゆとりを持つため、5分でも早く起きる習慣をつけておくと安心です。

また、軽い運動も排便を助けます。

たとえば、朝にストレッチをする、通勤時に一駅歩くなど、小さな習慣の積み重ねが腸の動きを活発にする効果をもたらします。

体をひねる運動や、腹式呼吸も腸のマッサージ効果がありますので、ぜひ取り入れてみてください。

さらに、毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけると、体がそのリズムを覚えて自然な排便が促されやすくなります。

排便は「習慣化」がカギなのです。

提出期限に間に合わないときの対処法(予備提出や相談)

「便が出なくて提出できない」という悩みは多くの方が抱えています。

その場合、無理に出そうとせず、検査機関や医療機関に早めに相談することをおすすめします。

焦って採取してしまうと、正確な検査結果が得られなくなる可能性があるからです。

一部の施設では、予備の検体容器を渡してくれる場合もありますし、再提出の猶予が与えられることもあります。

提出期限を過ぎてしまう前に、正確な情報を確認することがとても重要です。

受付や担当者に一言確認するだけでも、安心感が違います。

「どうしても出ない日が続く…」という場合は、排便を助ける市販の整腸薬を医師に相談して使う方法もあります。

自己判断せず、体に負担の少ない方法を選びましょう。

旅行中・外出先での検便提出の工夫

旅行や外出の予定がある場合は、提出日をあらかじめ確認し、計画的に採取することが大切です。

もし外出先で採取しなければならない場合は、持ち運びできる密閉容器や保冷袋を準備しておくと安心です。

スーツケースに入れる場合は、他の荷物に押されないようにクッション材で保護すると良いでしょう。

また、検便は高温・直射日光を避ける必要があるため、涼しい場所で保管する工夫も大切です。外出時は、ホテルの冷蔵庫や冷暗所をうまく利用しましょう。

夏場や暖房の効いた場所では、短時間でも高温になる可能性があるので注意が必要です。

さらに、旅先で便が出ないことも多いので、前日の食事や水分補給に気をつけて、普段通りの生活リズムを心がけることも大切です。

よくある質問とネット上のリアルな声

Yahoo!知恵袋やSNSでの投稿内容まとめ

SNSや知恵袋では、

- 「何もつけずに出してしまったけど大丈夫?」

- 「ティッシュが混ざったけど提出してもいいの?」 などの声が多く見られます。

多くの場合、そのまま提出してしまったが再提出になったというケースや、検査が無効になることもあるという体験談も見られます。

とくに、採取方法を守らなかったことで再検査となった例が目立ちます。

ネットの声は参考になりますが、すべてが正しいとは限りません。

不安な場合は、必ず公式な情報源や医療機関に確認をとることが大切です。

「ばれずに提出したい」という悩みに対する現実

検査をごまかしたい、ばれずに出したいという投稿も一部見られますが、これはおすすめできません。

なぜなら、検査結果に影響が出るだけでなく、医療的な判断が誤る可能性があるためです。 誤った情報で健康状態を見逃してしまうと、思わぬ病気の発見が遅れることもあります。

検査は正確に行うことが、自分自身を守るためにもとても重要です。

万が一、何か不安がある場合は、正直に医療機関に相談することが一番の対策です。

恥ずかしいと思わずに、専門家に聞いてみましょう。

医師や検査機関に相談すべきケース

- 便が全く採れないとき

- 異物が混ざってしまったとき

- 採取後に保管方法に不安があるとき

これらの状況では、必ず医師や検査機関に相談しましょう。

勝手に判断して提出するよりも、正確で安全な結果につながります。

医療現場ではよくある質問ですので、遠慮せずに尋ねて大丈夫です。

また、提出が間に合わない事情がある場合も、事前に連絡すれば柔軟に対応してもらえるケースもあるので、我慢せず相談しましょう。

「便が取れなかったらどうする?」への専門的な回答

便が採れなかった場合、まずは再提出が可能か確認することが第一です。

検査キットによっては、保存期限が数日あるものもあるため、焦らずに再挑戦できるケースもあります。

また、採便容器があれば、次回の排便時にすぐ採取できるよう準備しておくと安心です。

洗面所やトイレに容器を置いておけば、忘れずに対応できます。 どうしても難しい場合は、医師に相談することで検査日程の変更や代替手段を案内してもらえることもあります。

自己判断せず、正しい手順で行動しましょう。

検便を正しく提出するためのまとめとチェックリスト

最終チェックリスト:やるべきこと・避けるべきこと

やるべきこと:

- 朝食後のタイミングを意識して採取する

- 便意を我慢せず、自然な排便を心がける

- 採取後は涼しい場所で保管する

- 容器に名前や日付などの記載を忘れずに行う

避けるべきこと:

- ティッシュや水に触れた便を採取する

- 無理やり出そうとする

- 何もつけないまま提出する

- 古くなった便をそのまま使う

提出前に確認したいポイント一覧(提出日・保存温度など)

- 提出期限に間に合っているか

- 保存温度は適切か(通常は冷暗所)

- 採取から提出までの日数は基準内か

- 記名・ラベル貼り付けは済んでいるか

- 提出方法(手渡し・郵送)を確認しているか

検査ミスを防ぐためのQ&A(採取量・保存時間など)

- Q:採取量はどのくらい必要ですか?

A:一般的には、スティックの溝にしっかりと便がつく程度でOKです。多すぎても少なすぎても、検査ができない場合があります。説明書の図をよく見て、適切な量を守りましょう。 - Q:保存時間はどれくらいまで大丈夫ですか?

A:通常は採取から2〜3日以内に提出するのが理想です。それ以上経過すると、検査結果が不正確になることがあります。特に夏場は腐敗が早いため、早めの提出が安心です。 - Q:採便後に容器を落としてしまいました。再提出は必要?

A:衛生的でない場合や破損がある場合は再提出が必要です。迷ったときは検査機関に問い合わせましょう。安全・衛生が最優先です。